次郎長と徳川最後の将軍:徳川慶喜

1869年(明治2年)「江戸城無血開城」で江戸城を明け渡しの後、慶喜は謹慎処分を受けていた水戸藩を出て駿府改め静岡内の紺屋町

の元代官屋敷へ移住した。江戸城開城後に小石川の水戸藩邸で暮らしていた正室・美賀子も静岡にやってきて慶喜と同居すうようになった。

当時慶喜は33歳、美賀子は35歳だった。静岡藩内では知藩事の家達邸は「宮ヶ崎御住居」、「慶喜邸は「紺屋町後住居」と呼ばれていた。

1871年(明治4年)7月に廃藩置県があり、家達は東京に移住したが、慶喜は静岡にとどまった。慶喜は家達の家族扱いになっていたので

一緒に東京移住するのが自然だったが、結局、1897年(明治30年)まで東京に移ることはなかった。その理由について旧臣の渋沢栄一

子爵は勝海舟伯爵が押し込めたせいだとし、嫌味を込めて次のように述べている。「私は勝伯があまり慶喜公を押し込めるやうにせられて

居ったのに対し、快く思はなかったもので、伯とは生前頻繁に往来しなかった。

勝伯が慶喜公を静岡に御住はせ申して置いたのは、維新に際し、将軍家が大政を返上し、前後の仕末がうまく運ばれたのが、

一に勝伯の力に帰せられてある処を、慶喜公が東京御住ひになって、大政奉還前後における慶喜公御深慮のほどを御談りにでもなれば、

伯の金箔が剥げてしまふのを恐れたからだなどいふものもあるが、まさか勝ともあらう御仁が、そんな卑しい考えを持たれやう筈がない。

ただ慶喜公の晩年に傷を御つけさせ申したくないとの一念から、静岡に閑居を願って置いたものだらうと私は思ふが、それにしても余り押し込め

主義だったので、私は勝伯に対し快く思っていなかったのである」。

勝海舟や大久保一翁らは慶喜の旧臣の中でも最も政府の要職に上った出世頭であり、徳川家のために政府内にあって尽力する役割を果たしたので、

慶喜としてはその進言や忠告を無碍にできない関係にあった。

次 郎 長 と の 関 わ り・新門辰五郎

将軍職を解除された慶喜を個人的に警護していた慶喜の側室・娘の芳の父親で江戸後期の町火消の頭で、侠客でもあった新門辰五郎が慶喜

を江戸から護衛して来た後、次郎長宅を訪れ,元将軍慶喜の身辺介護を引き継ぎを依頼してきた。

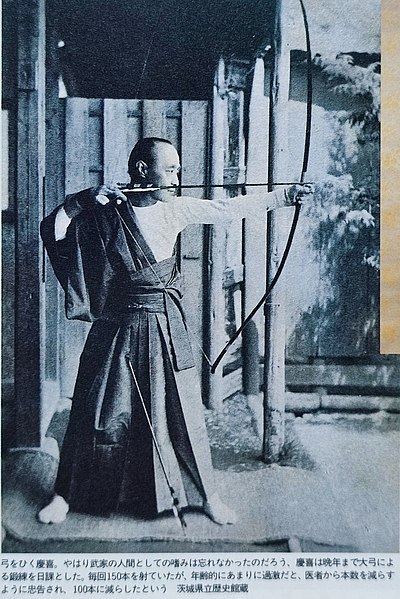

次郎長は、慶喜を清水湊界隈を案内して回った。慶喜は静岡在住時代には政治的野心を持たず趣味の世界に没頭した。とにかく趣味が多く

明治5年だけでも、銃猟、囲碁、投網、鵜飼、明治6年以降になると謡曲、能、小鼓、洋画、刺繍、将棋、釣りまで趣味が多岐に及んだ。

特に熱中したのは銃猟と鷹狩と投網で、中でも投網は次郎長が清水湊を案内しているとき漁師が投網で漁をしているの見て関心を持ち、

地元の漁師から指導を受けた。慶喜の銃猟の範囲は、近村から阿部川尻までの広範囲に及び、静岡ではまだ珍しかった人力車に乗って

清水湊まで行き投網を楽しんだ。

また鳥を追って畑の作物の上を縦横無尽に走り回るので農家から苦情が出たこともあったが、動じない慶喜は「あっ、さよか、では全部

買い取ってやったらよかろう」と答えたという。

また、次郎長との付き合いの中で、慶喜は相当な甘党だったと見えて、次郎長の紹介で老舗の和菓子店「追分羊羹」よく足を運び購入

していたようだ。そして、次郎長が晩年に開業した船宿割烹旅館「末広」にも何度か足を運び、趣味の写真まで撮影している。

明治13年から明治16年頃は庶民娯楽の講談に興味を持ち、静岡に興行でやってきた伊東花林や栗原久長などの講釈師を

自邸に招待した。日本に様式自転車が入ってきたのは明治14,15年のことといわれるが、慶喜は早い段階で自転車を手に入れ、

サイクリングも楽しんだ。明治17年新聞にも関心を持ったらしく、同年6月14日から「朝野新聞」を取るようになった。

慶喜の趣味は同じ時期に同じものを集中して行っており、一度始めると集中的にやるのが特徴だった。

元々新しいものが好きだった慶喜は、時代の最先端の物品が流通する東京に来てからは、一層色々なものに関心を示すようになった。 遅くとも明治32年1899年2月の段階で自分の屋敷に電話を引いた。華頂宮家からお土産でアイスクリーム製造機をもらって自家製 アイスクリームを作ったり、蓄音機でレコード鑑賞を楽しむ様になった。 慶喜は大正元年、1912年にダイムラーの自動車を入手した。威仁親王がヨーロッパ旅行土産に慶喜に送ったものと言われる。 幕末から大正時代までを駆け抜け、常に時代の最先端のものを入手した徳川幕府最後の将軍の生涯は大正2年、1913年11月22日に 東京市小石川区小日向にて幕を閉じたのです。享年76歳。

博徒時代の次郎長

博徒を廃業し社会貢献時代の次郎長