遠州森の石松はどのように創られたか

〜講釈師見てきたような嘘をつき〜

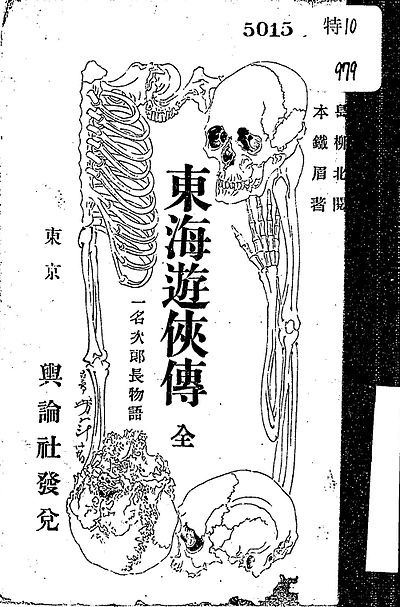

「東海遊侠伝・一名次郎長物語」が元になっている。

養子になっている間、次郎長本人や子分たちから聞きとった次郎長や清水一家の任侠時代の話を聞き取り、

執筆したのがこの「東海遊侠伝」。

この「三州の石松」を遠州森町で育った「森の石松」という人物に創り変えたのが大正時代で、これは浪曲師と小説家の合作であった。

明治時代には、初代玉川勝太郎が次郎長ものを演じていた。松廼家京伝は次郎長と交流があり、次郎長の伝記を編集したが大成せず、

三代目神田伯山に原稿を贈呈した。

その三代目神田伯山は次郎長伝で人気を博し、八丁殺し「次郎長伯山」と言われた。

「八丁殺し」というのは、伯山の次郎長ものが始まると八丁界隈の寄席が空っぽになることからこう言われた。

「東海遊侠伝」では、三州の石松は次郎長に金毘羅代参を依頼され、帰りに近江の見受山鎌太郎を訪ねている。

当時、人気を博していた上方落語「東の旅」で伊勢参りに出かけた喜六と清八が京都伏見から三十石舟で大坂八軒家に戻る筋書きである。

三代目神田伯山は、石松をこの三十石舟に乗せた話を作り、乗るときに大坂鮨を買ったことにした。

これでファンが関西にも拡がった。

石松は「生まれつきの左の一眼」とされていた。

小説家の村松梢風も石松の話をいくつも書いた。三河の石松を「森の石松」と命名、森町で育ち、森の五郎という侠客に育てられ子分と

なったという話を創ったのは三代目神田伯山である。

ただ石松は「喧嘩で左の眼を打たれ、眼玉が三寸ほど飛び出した」とした。この部分は次郎長の子分の豚松がモデルのようである。

この豚松(三保の松五郎)という人物、片目で片腕だったらしい、たぶんこの豚松と石松が混同されたものと思われる。

ほかに一寸借松(ちょんまがりまつ)、森の新虎などもいるが、森の石松はこれらの人物から合成されたもののようである。

石松の実像

昭和初期に人気を博したのは、二代目玉川勝太郎で、ラジオでも人気者となった。

ここで登場するのが、二代目広沢虎造である。

虎造は講釈師・神田ろ山、落語家・司馬龍生と地方巡業をしながら工夫を凝らしていた。

1930年(昭和5年)青函連絡船のなかで旅の一座と同船したが、座長が失態を演じた座員を「てめぇみたいな馬鹿ぁねえや、てめぇ

の馬鹿は、死ななきゃなおらねえ」と叱った。

そこで虎造が一升瓶を持って近づき、座長と酒を飲み交わした。

虎造「お言葉の様子だと東京のお方ですな」

座長「江戸っ子ですよ」

虎造「お生まれは」

座長「神田の生まれよ」

虎造「そうですか、あっしは芝の生まれです」

そこで虎造は、乗船する時に買った大坂の押し寿司を座員たちに差し出した。このやり取りを同船していたろ山、龍生と相談して

「森の石松三十石道中」のなかで活かした。

これで関西にも東京方面にも強い人気が生まれた。

ここに広沢虎造の浪曲「石松と三十石船」が出来、人気を博した。

この話の中で有名な石松と乗客の一節は、

石松「飲みねぇ、飲みねぇ、おい寿司を食いねぇ、鮨を、もっとこっちへ寄んねえ、江戸っ子だってねえ」

乗客「神田の生まれよ」

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記記事の出どころ「次郎長翁を知る会・会報第27号ー森の石松はどのように創られたか」〜より抜粋