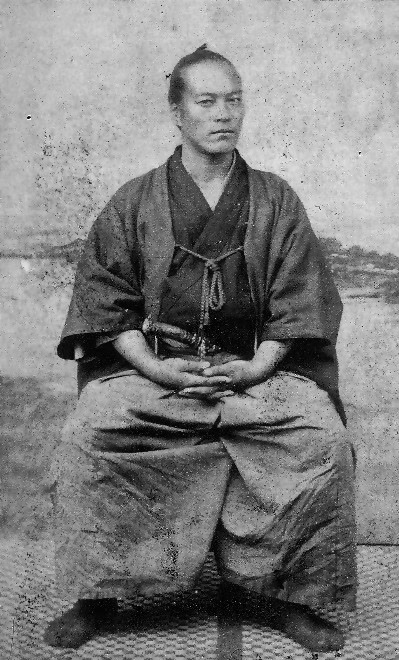

山 岡 鉄 舟 |

|---|

|

幕末から明治にかけての幕臣、政治家、思想家。剣、禅、書の達人としても知られる。 一刀正伝無刀流の開祖、「幕末の三船」のひとり。 幼少から新陰流や北辰一刀流の剣術を学び、武術に天賦の才能を示す。幕臣として、 清河八郎とともに浪士組を結成、江戸城を無血開城した勝海舟と西郷隆盛の会談に先立ち、 徳川慶喜から直々に使者として命じられ官軍の駐留する駿府(現在の静岡市)に辿り着き、 途中官軍の先遣隊の襲われるも、望嶽亭の主人の機転により次郎長一家の護衛の基、 単身で西郷と面談して交渉、大枠を妥結して、江戸城無血開城の立役者となる。 鉄舟 危機一髪 徳川慶喜からの願いを勝海舟の命で、駿府にいる西郷隆盛に会いに行く途中の 1868年3月7日 静岡県由比の薩垂峠(さったとうげ)にさしかかった時、官軍の先鋒の攻撃を受ける。 当時、宿屋「望嶽亭(ぼうがくてい)に逃げ込む そこのご主人の機転により、家の中の蔵屋敷にかくまわれた。 そして、漁師の格好をして、隠し階段から降りて海に出て 船にて清水の次郎長のところに行く。 (次郎長はここでも世話になっていて、知り合いだった) そこで鉄舟は、次郎長一家の護衛で無事駿府の西郷隆盛の元へたどり着く。 「朝敵徳川慶喜家来、山岡鉄太郎まかり通る」と官軍が警備する中、大声を発して闊歩しました。 明治維新後は、徳川家達にしたがい、駿府に下り、静岡藩藩政補翼となり、清水次郎長が咸臨丸事件で 官軍のおふれを無視して咸臨丸の乗組員の遺体を海から引き上げ、丁重に葬ったことをきっかけに次郎長と 意気投合、事件の犠牲者の墓を揮毫して与えた。その後、清水次郎長と個人的に交流を深めて行った。 鉄舟の大額「精神満腹」とは、次郎長から「悟りとは何か」と問われた時に答えた言葉。 山岡鉄舟名言「人はすべて能不能あり。一概に人を棄て、あるいは笑うべからず」「晴れてよし 曇りてもよし 富士の山 もとの姿は 変わらざりけり」 「精神満腹」 清水次郎長に「悟りとはなにか」と問われた時に答えた言葉、この言葉を額に書き次郎長に贈る。 「嘘を言うべからず」 「腹をたつるは道にあらず」 「力の及ぶ限りは善き方に尽くすべし」 「他を願して自分の善ばかりするべからず」 「殊更に着物を飾りあるいはうわべをつくろうものは心濁りあるものと心得るべし」 「何時何人に接するも客人に接するよう心得るべし」 「己のしらざることは何人にてもならうべし」 「己の善行を誇り人に知らむべからず すべて我心に勉むるべし」 「名利のため学問技芸すべからず」 「腹痛や苦しき中に開けがらす」 胃がんであった鉄舟は、最後に手にうちわを握り、座禅を組んだまま大往生を遂げる

|

江戸城無血開城駿府に進軍した新政府は3月6日(同3月29日)の軍議で江戸城総攻撃を3月15日とした。しかし条約諸国は 戦乱が貿易に悪影響となることを恐れ、イギリス公使ハリー・パークスは新政府に江戸攻撃・中止を求めた。 新政府の維持には諸外国との良好な関係が必要だった。また武力を用いた関東の平定には躊躇する意見があった。 江戸総攻撃は中止とする命令が周知された。 恭順派として旧幕府の全権を委任された陸軍総裁の勝海舟は、幕臣・山岡鉄舟を東征大総督府下参謀の西郷隆盛 に使者として差し向けて会談、西郷より降伏条件として、徳川慶喜の備前預け、武器・軍艦の引渡しを伝えられた。 西郷は3月13日(同4月5日)、高輪の薩摩藩邸に入り、同日から勝と西郷の間で江戸開城の交渉が行われた。なお交渉 した場所は諸説あり池上本門寺の東屋でも記録が残っている。翌日3月14日(同4月6日)、高輪の薩摩藩邸で勝は 「慶喜は隠居の上、水戸にて謹慎すること」「江戸城は明け渡しの後、即日田安家に預けること」等の旧幕府としての 要求事項を伝え、西郷は総督府にて検討するとして15日の総攻撃は中止となった。結果、4月4日(旧暦)(同4月26日) に勅使(先鋒総督・橋本実梁、同副総督・柳原前光)が江戸城に入り、「慶喜は水戸にて謹慎すること」 「江戸城は尾張家に預けること」等とした条件を勅諚として伝え、4月11日(同5月3日)に江戸城は無血開城され、城は尾張藩、 武器は肥後藩の監督下に置かれることになった。同日、慶喜が水戸へ向けて出発した。4月21日(同5月13日)には東征大総督 である有栖川宮熾仁親王が江戸城に入城して江戸城は新政府の支配下に入った。 |