市 中 警 護 役 に 抜 擢 さ れ た 次 郎 長

〜渡 世 か ら 足 を 洗 う き っ か け〜

に任命した。幕府時代の駿府町奉行に代わるもので警察権を預かる民政長官である。

伏谷如水は地元の親分次郎長の起用を決断した。

すでに与力同心もいない空白状態の治安を維持するには、土地に詳しく、かつ子分という手足を持っている博徒の親分を使う

のが最も有力なことを如水は知っていた。

如水は部下を足袋の行商人に変装させて清水湊に派遣し、次郎長の人物および周辺を調査している。

単なる博徒でないことを見極めた上で如水は次郎長を駿府に呼び出した。

清水湊から駿府までは三里(12km)、朝出発して昼前に着くという距離である。

出発する時女房のお蝶(二代目)に次郎長は言った。

「おれは罪多い身だ。出頭すれば二度とお前らの顔を見れないかも知れない」

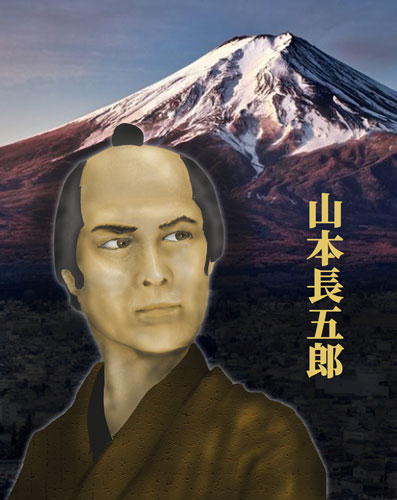

次郎長は49歳、ちょん髷の髪に白いものが混じっている。官軍からの出頭命令は罪状調べかと思ったのだ。

腹をくくって出頭した次郎長に如水は、お上の御用を務めるよう命じた。

「わっしのようなやくざ者に御用の仕事なんか務まらない」と固辞しようとする次郎長に如水は有無を言わせなかった。

「これからは天子様の世の中だ。お前も心改めて御奉公せよ。もしどうこう言うのであれば、お前の過去の罪料は、

ここに残らず調べてある」

それで、次郎長は市中警護役を引き受けることになった。

同時に過去の罪料はすべて帳消しとなり、帯刀を許された。

23歳の時渡世人の世界に入ってから26年間、十手に追われて1日たりとも心休まる日もなかった次郎長は、

生まれ変わった人生に足を踏み入れる事となったのである。

これにより27年間に及ぶ博徒としての人生に終止符を打ち、新たな人生に身を投じることとなった。

明治と改元になる前、慶応四年の三月中旬であった。